#Y2024 #天文光学

Update:2024/11/14

爱因斯坦探针(Einstein Probe,简称EP)卫星工程是中国科学院战略性先导科技专项空间科学(二期)部署的空间科学卫星之一,于2017年12月29日经中国科学院批准立项,由中国科学院国家空间科学中心、欧洲空间局和马克斯·普朗克地外物理研究所合作研制。北京时间2024年1月9日15时03分在西昌卫星发射中心成功发射升空,顺利进入预定轨道,在轨寿命不小于3年。 EP卫星是一颗面向时域天文学和高能天体物理的科学探测卫星,其任务是在软 X 射线波段开展大视场时域巡天监测,旨在系统性地发现宇宙高能暂现天体,监测天体活动性,探索其本质和物理过程。

这颗卫星也被命名为“天关“,“天关”源于我国北宋至和元年司天监观测并记录的 “天关客星”超新星爆发(SN1054)。它作为人类历史上最重要的天文事件之一,其遗骸形成的蟹状星云是国际天文届广泛引用的《梅西耶星表》(1771)中的第一号天体(M1)。

## [[龙虾眼光学]]

一些内容引用自:[太空中的龙虾眼 —爱因斯坦探针卫星](https://www.msn.com/zh-cn/news/other/%E5%A4%AA%E7%A9%BA%E4%B8%AD%E7%9A%84%E9%BE%99%E8%99%BE%E7%9C%BC-%E7%88%B1%E5%9B%A0%E6%96%AF%E5%9D%A6%E6%8E%A2%E9%92%88%E5%8D%AB%E6%98%9F/ar-AA1sUgQq?ocid=BingNewsVerp)

爱因斯坦探针卫星有效载荷由宽视场X射线望远镜(WXT,用于全天监视)和后随X射线望远镜(FXT,用于暂现源或剧变源观测),爱因斯坦探针卫星在国际上首次大规模运用了龙虾眼微孔阵列聚焦成像技术。

宽视场X射线望远镜(英语:Wide-field X-ray Telescope,简称WXT):采用微孔龙虾眼光学技术,具有3600平方度的视场,探测能段为0.5–4keV。比同类巡天望远镜仪器的探测灵敏度提高了一个数量级以上。

后随观测X射线望远镜(英语:Following-up X-ray Telescope,简称FXT):负责对WXT触发源的快速跟踪观测(5分钟内),并在全天巡天期间对其他感兴趣的目标进行休息时间的观测。

**看得广**

大部分暂现源(那些在天空中突然出现,然后又很快消失的天体或天文现象)距离我们非常遥远,在爆发前完全不可见。这使得我们无法预知它们出现的时间和方位。因此,我们需要视野非常宽广(大视场)的望远镜才能及时捕获到这些壮丽的宇宙焰火。为此,人们在以往的大视场X射线望远镜中采用了非聚集直线光学技术,简单来说是开孔挡光,即在探测器上边放一个带有非常多狭缝的厚金属板,光只能从缝里过去,但却难以看到更暗的天体,难以获得观测目标更准确的位置。

**看得远**

要想看到更遥远的暗淡X射线天体,需要聚焦成像。可见光的聚焦成像能通过折射和反射轻松实现。但X射线光子能量极高,高到足以与分子、原子发生相互作用,因此它们在大多数情况下不会被简单地折射或反射。X射线只能通过掠入射聚焦成像。由于掠入射角度极小,对于来自某个遥远天体辐射的平行光,仅有极小的一部分会入射在某一层反射面上并聚焦成像,导致光子收集效率低下。为了看到更远更暗弱的天体,人们需要在X 射线聚焦成像系统中嵌套多达几十个到上百个的平行的反射面来提升光子收集有效面积,而且这些反射面必须光滑得仅有原子大小起伏。这使得望远镜体积庞大,成本高昂。更麻烦的是,掠射使得现今广泛使用的X射线聚焦成像系统——Wolter I型光学系统的视场非常狭小,[钱德拉天文台](https://faster-than-light.net/NASA_Great_Observatory_Program#%E9%92%B1%E5%BE%B7%E6%8B%89X%E5%B0%84%E7%BA%BF%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%8F%B0)就是此类系统。如何兼得“看得广”和“看得远”,成为困扰X 射线天文发展的瓶颈。

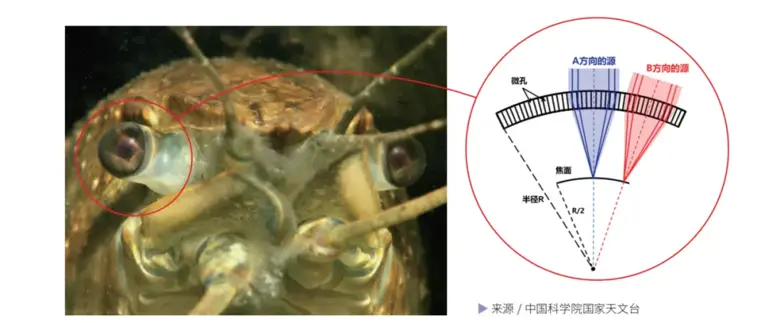

龙虾拥有一双由众多方形微孔组成的球状复眼。这些微孔的轴线都指向球心,这使得入射光在孔壁反射后能聚焦到视网膜上。1979年,美国天文学家罗杰·安吉尔(J. Roger P. Angel)受龙虾眼睛启发,提出“龙虾眼X射线望远镜”——由于任何方向的入射光总能找到满足聚焦成像条件的一些微孔,因而龙虾眼望远镜有潜力将视场拓展到整个全天。但受技术限制,这在当时仅仅是一个设想。

**大视场聚焦成像的先行者**

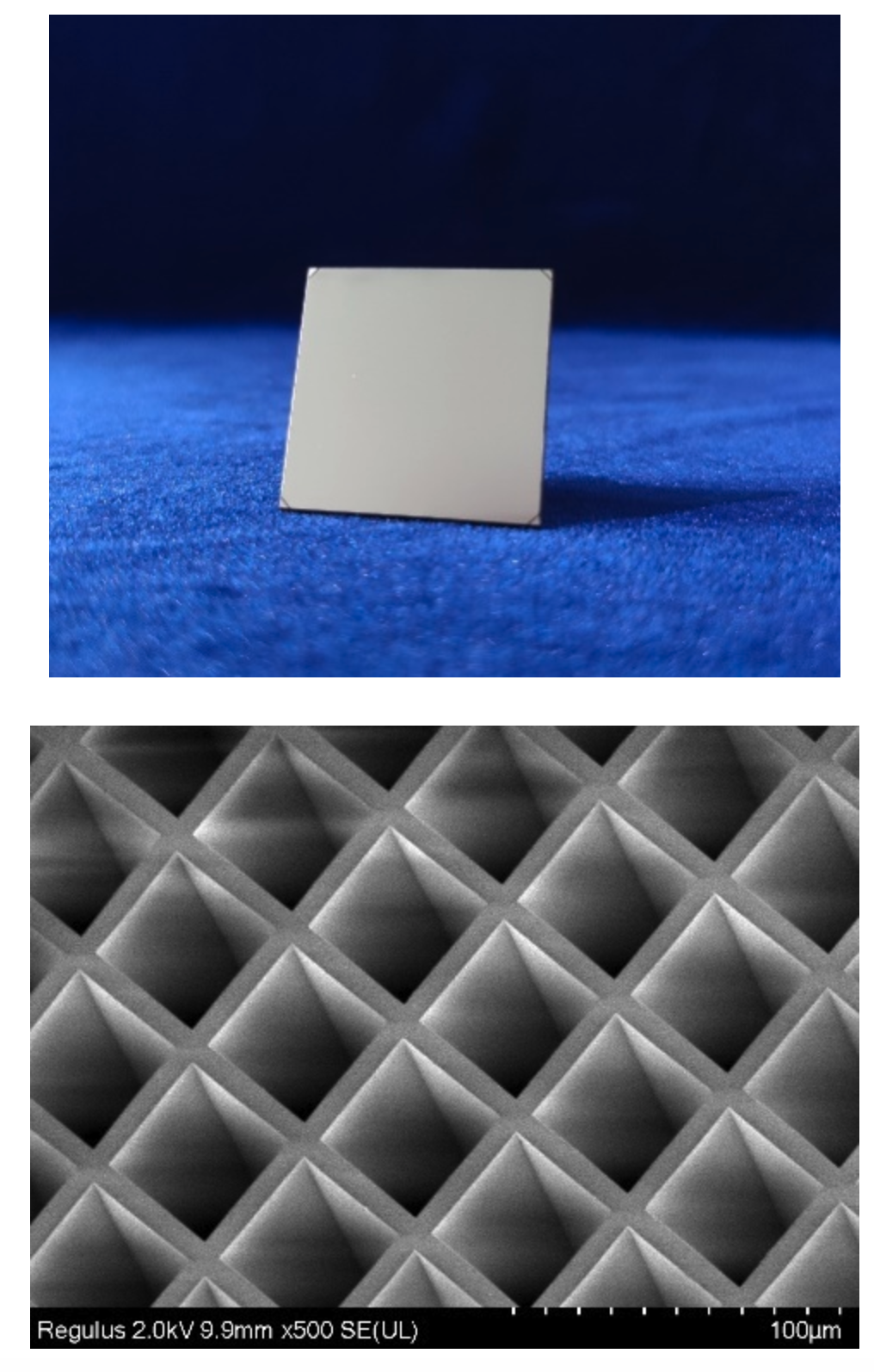

得益于微加工技术的进步,如今人们能够在金属玻璃片表面制作上百万个非常光滑的微小方孔,从而大批量生产轻巧而精密的微孔光学器件,这让制造龙虾眼X射线望远镜成为可能。

中国科学院国家天文台的科学家们,自2010年开始着手研发微孔龙虾眼技术。在短短数年的时间里,他们将一个原理性的概念变成一套实实在在的设备,最终不仅让仪器性能国际领先,也先于同行一步将望远镜送入浩瀚星海。

**太空中绽放的莲花**

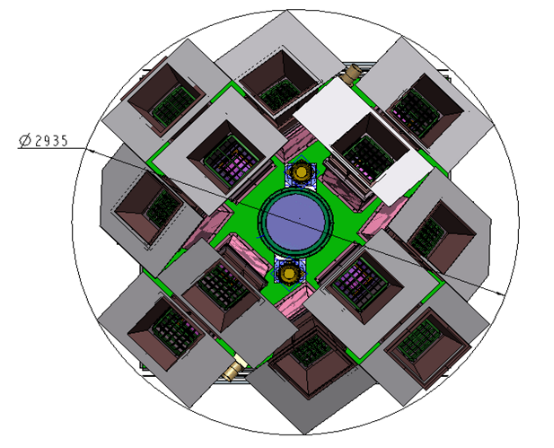

爱因斯坦探针卫星的形状像一朵绽放的莲花——“花瓣”是由12个独立模块组成的宽视场X射线望远镜(Wide-field X-ray Telescope,简称WXT),而一对“花蕊”是能够看得更清晰的后随X射线望远镜(Follow-up X-ray Telescope,简称FXT)。

**“花瓣”——宽视场X射线望远镜**

宽视场X射线望远镜主要用于监测来去匆匆的暂现源。它的每一个模块都由36个龙虾眼微孔光学器件拼接而成。12个模块指向不同的方向,提供了高达3600平方度(用于测量天体在天空中所占面积的单位)的视场,覆盖接近1/10的天球,仅需约5个小时就能完成对夜天区的完整观测。同时,宽视场X射线望远镜还使用了48个互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器,搜集“龙虾眼”聚焦来的光子,并将其转化为电信号。这也是国际上在天文领域首次使用CMOS探测器,它大幅降低了望远镜的复杂度和成本,并且具有超快的读取速度。

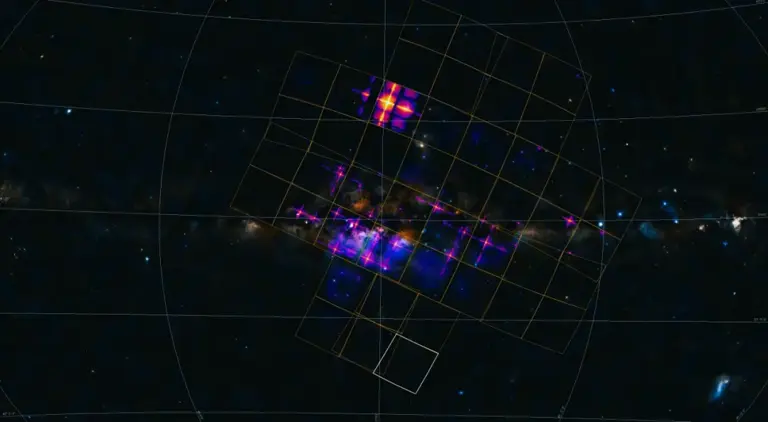

图为爱因斯坦探针卫星在银心方向的探测图像。紫色和蓝色分别是宽视场 X 射线望远镜探测到的 X 射线天体以及热气体;宽视场 X 射线望远镜的视场范围以白色框出;背景图是银河系在光学波段的图像 (来源 /中国科学院、欧洲南方天文台数字化巡天项目)

**“花蕊”——后随X射线望远镜**

天文学是观测驱动的科学。每一次观测能力的提升,都会产生新的天文发现和突破性进展。为了更好地研究被宽视场X射线望远镜发现的剧变天体,科学家研制了后随X射线望远镜。为了能在暂现天体出现的第一时间获得高质量的观测数据,爱因斯坦探针卫星研发团队设置了独特的观测策略:当宽视场X射线望远镜发现新的暂现天体时,卫星会立即自动转向新天体的方向,用后随X射线望远镜对它进行高精度的观测。

有一个问题没找到信息,为什么放了两个后随观测X射线望远镜?看结构是两个一模一样的系统,看原始设计图是只有一个。

---

版权声明: 感谢您的阅读,本文由[超光](https://faster-than-light.net/)版权所有。如若转载,请注明出处。